Le mythe du laisser-faire : Comment les grands capitalismes se sont construits avec un État fort

par Guy Kapayo (Allemagne, .Avril.2025)

On dit souvent que le capitalisme est né de la liberté des marchés. Mais si l’on regarde l’histoire de près, ce sont souvent les États forts qui ont façonné les grandes puissances économiques.

Dans les manuels d’économie enseigné dans les universités occidentales, le capitalisme est fréquemment présenté comme le fruit naturel du marché libre, né de la concurrence, de l’innovation spontanée et du génie individuel libéré de toute contrainte étatique. Ce récit a une fonction idéologique claire : justifier la primauté du libéralisme — voire du néolibéralisme — comme fondement "naturel" de toute prospérité économique.

Pourtant, ce récit est largement **falsifié par l’histoire**. Les États-Unis, la France, l’Allemagne, et aujourd’hui la Chine, ont construit leur puissance économique non pas en s’abandonnant aux lois du marché, mais **en s’appuyant sur la puissance de l’État comme acteur central du développement**.

États-Unis : un capitalisme protégé et souverain

Loin de l’image d’un pays champion du libre-échange dès ses origines, les États-Unis ont bâti leur puissance au 19e siècle à travers un **protectionnisme assumé** et une **politique industrielle étatisée**. Alexander Hamilton, père fondateur de la politique économique américaine, défendait déjà l’idée que l’État devait protéger les industries naissantes contre la concurrence britannique.

Abraham Lincoln, partisan d’un État fort, fit adopter les “greenbacks” — une monnaie publique créée pour financer la guerre et le développement sans dépendre des banques privées. L’investissement dans les infrastructures (chemins de fer, canaux, routes) a été massivement soutenu par les pouvoirs publics. Loin d’un marché "autorégulé", le capitalisme américain fut **encadré, protégé, et guidé**.

France : de Colbert à la planification républicaine

La France possède une longue tradition d’État stratège.

Dès le XVIIe siècle, le colbertisme instaure un modèle économique où l’État pilote l’industrie, la navigation, et le commerce extérieur. Cette vision sera renouvelée au XXe siècle, notamment après 1945, avec la création du Commissariat au Plan.

Des secteurs clés — énergie, transport, télécommunications — sont nationalisés et planifiés. Le capitalisme français d’après-guerre est **étroitement lié à l’action publique**, qui coordonne les investissements, oriente les choix industriels et soutient l’innovation technologique (aéronautique, nucléaire, etc.).

Allemagne : un capitalisme coordonné

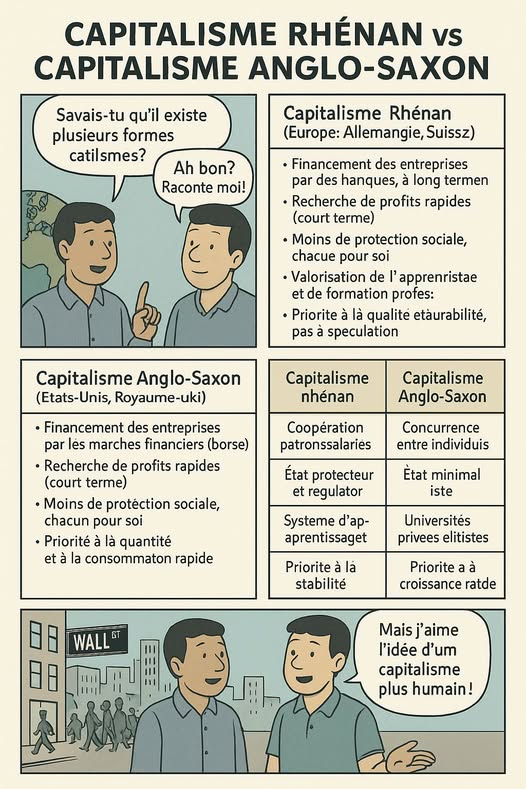

L’Allemagne n’a jamais cru au mythe du marché pur. Son modèle économique repose sur une logique de **"capitalisme rhénan"** : coopération entre État, entreprises, syndicats, et banques. Dès le 19e siècle, sous Bismarck, l’État investit massivement dans les infrastructures et la sécurité sociale, pour stabiliser l’économie et prévenir les tensions sociales.

Au 20e siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale, l’économie sociale de marché allemande est conçue comme un **modèle hybride** : libre entreprise, certes, mais sous encadrement étatique fort. Le Mittelstand (PME industrielles) est soutenu par un réseau de banques régionales, souvent publiques. L’État, par ses politiques de formation, d’innovation et de régulation, joue un rôle clé dans la montée en gamme industrielle du pays.

Chine : l’État au cœur du capitalisme

La Chine d’aujourd’hui incarne un capitalisme d’État sans complexe. Depuis les réformes de Deng Xiaoping, le pays a combiné ouverture économique et contrôle politique strict. Les **banques sont publiques**, les **grands plans industriels** sont pilotés par le Parti communiste, et la **création monétaire est souveraine**. Le programme "Made in China 2025" illustre cette ambition : faire monter l’économie chinoise dans les chaînes de valeur mondiales grâce à une stratégie dirigée.

L’État chinois investit, contrôle, planifie — et utilise le capital privé comme outil, non comme maître du jeu. Ce modèle rappelle, dans ses grandes lignes, **le capitalisme américain du XIXe siècle** : une industrialisation rapide, financée par la monnaie nationale, avec l’État en chef d’orchestre.

Une leçon pour les étudiants et les économistes

Tous ces exemples ont une chose en commun : **le capitalisme s’y est développé grâce à l’État, non contre lui**. Loin du dogme du "laisser-faire", les grandes puissances économiques ont toujours utilisé des outils étatiques pour protéger, orienter et renforcer leur économie. Que ce soit les tarifs douaniers, les investissements publics, la régulation bancaire ou la planification industrielle, **l’intervention étatique a été la norme, non l’exception**.

C’est cette réalité historique qu’il faut réintégrer dans l’enseignement économique. Non pour rejeter toute forme de marché libre, mais pour **rétablir la vérité sur la diversité des capitalismes** et sur le rôle fondamental que joue l’État dans la construction des modèles économiques performants.

Conclusion : L’État, architecte du capitalisme

Loin de l’idéologie dominante, l’histoire économique nous montre que l’État n’est pas un frein au capitalisme : **il en est souvent l’architecte principal**. Le nier, c’est enseigner une fiction. Le reconnaître, c’est ouvrir la voie à une compréhension plus riche, plus réaliste, et plus utile de l’économie contemporaine.

kapayoalimasi@gmail.com, écrit en Allemagne, ce lundi 21.04.2025

Commentaires